笔趣阁>文娱2000:捧女明星百倍返利 > 第418章 观众喜欢你有意见你算老几(第3页)

第418章 观众喜欢你有意见你算老几(第3页)

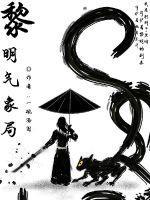

同时,他取出阿公留下的竹笛,登上望归石,在狂风暴雨中吹响那首未完成的“反诱航曲”。

七个变音符如渔网撒出,Sol-La-Sol之后陡然下沉半音,再猛然跃升,形成紊乱的声波涡流。这是专为破坏共振设计的“噪音刺”,理论上能干扰任何试图锁定“海语”基频的设备。

奇迹发生了。

随着笛声穿透风雨,海底的嗡鸣逐渐紊乱,最终戛然而止。卫星监测显示,听音塔的能量输出骤降98%。

“它……怕活人的即兴演奏。”李昭颤抖着说,“机器可以预测规律,但无法应对临场的情感爆发。”

台风过后,清理工作展开。在听音塔附近海底,打捞出一台精密仪器,外壳刻着一行小字:

>“我们只是想让世界不再遗忘。”

文弟盯着那句话,久久无言。

他知道,敌人并非全然邪恶。他们也曾痛失所爱,也曾彻夜听着旧录音流泪。只是他们选择了错误的方式??把记忆变成牢笼,把思念变成控制。

一个月后,《海语者》纪录片终章播出。镜头最后定格在南屿小学的音乐课上。孩子们围坐一圈,老师播放两段“妈妈我爱你”的录音,一段是AI合成,一段是真实母亲录制。

“谁能听出区别?”老师问。

一个小女孩举手:“AI的那个……太干净了。我妈妈每次说这话,都会喘一下,好像心里装了很多东西一下子挤出来。”

全场寂静。

画外音响起文弟的声音:“我们不怕技术进步,我们怕的是,有一天,我们再也认不出真实的温度。”

节目结束时,屏幕上浮现一行新标语:

>**真实,从不是完美无瑕的复刻,而是带着瑕疵的震动。**

那天夜里,文弟再次梦见阿公。老人站在一片无垠的海边,手里拿着一支全新的竹笛。

“以后的路,你自己走。”他说,“但记住,每当有人为你停下脚步听一首老歌,那就是我在风里应了一声。”

他醒来时,天刚蒙蒙亮。邮箱提示音响起。

又是“回声”发来的邮件。

这次没有视频,只有一段音频。

他点开,听见一个极其接近阿公的声音缓缓说道:

>“文弟,我是你爷爷。我知道你在恨我……但我是为了保护你才离开的。回来吧,让我们重新开始。”

声音逼真到让他手指发抖。

但他没有关闭文件,而是将其导入“心跳协议”分析引擎。

三秒后,结果跳出:

>【检测失败:声纹匹配度98。7%,但生物节律缺失。

>呼吸频率恒定,心率无波动,未检测到喉部肌肉微颤。

>结论:高精度仿声,来源未知。

>备注:真正的阿公,会在叫你名字时多吸半口气。】

文弟笑了。

他将这段音频设为“识声者”APP的新测试样本,公开回应:

>“欢迎继续模仿。但请记住:你们可以骗耳朵,骗不了心跳。”